岡島尚志氏講義録 2

岡島尚志氏講義録 2

「映画の歴史とフィルムアーキビスト−−今、求められる人材とは?」

「第11回映画の復元と保存に関するワークショップ」における東京国立近代美術館フィルムセンター主幹・岡島尚志氏の基調講義を採録いたします。

日時:2016年8月27日 10:10-10:40

会場:株式会社IMAGICA東京映像センター 第一試写室

これから30分ほど「映画の歴史とフィルムアーキビスト−−今、求められる人材とは?」というテーマでお話をさせていただきたいと思います。

歴史とフィルムアーカイブというものをどう考えていくのか、これはなかなか難しい問題でして、例えばフィルムアーキビストになろうという人、あるいはフィルムアーキビストだと自認する人たちには、自分たちの仕事が歴史研究の仕事であるという認識はあまり無いのではないかと思います。しかし、私たちフィルムアーキビストがやっている仕事の根本は、歴史の調査研究であります。そのことを最初に申し上げておきます。

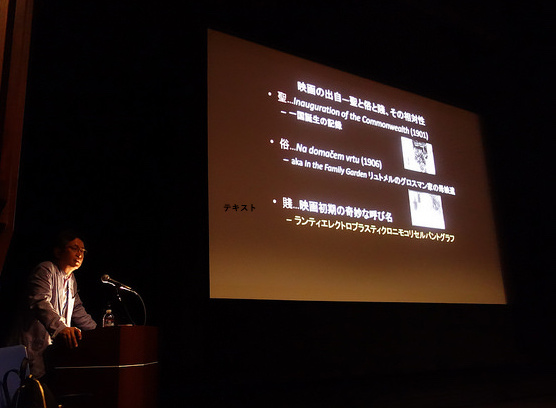

映画の出自−−聖と俗と賎、その相対性

映画というのは19世紀の終わりに誕生したわけですけれども、割合に多くの人たちが、映画の出自は俗なもの、賎なものであると考えているのではないでしょうか。つまり映画は高級なものとして始まっていない。どちらかと言うと映画は見世物で、その出自は卑しいものであると考えている人が多いのではないかと思います。

しかし私はそうは思いません。実は映画というのは、ある意味で聖なるものであったし、ある意味で俗なものであったし、ある意味で賎なものを含んでいたのではないでしょうか。そして映画というメディアが素晴らしいのは、この聖と俗と賎がそれぞれ相対的であって、交換可能なのものとして今日まで続いているということです。

ほんの一例ですけれども、聖なる映画の出自を考えてみますと、日本のように歴史が世界でも最も長い国の一つでは考えづらいことですけれども、1901年にオーストラリアという国が誕生した時、その誕生した瞬間というのが、まだ出来たばかりの映画技術によって撮影され、現在もオーストラリア国立フィルム&サウンドアーカイブに保存されています〔Inauguration of the Australian Commonwealth〕。つまり、一国の誕生という聖なる歴史的な事実が映画の形で今も残っているということです。

一方で、映画が俗なものでもあることを皆さんに分かっていただくため、一番いい例を挙げたいと思います。アルプスの山の麓にスロベニアという小さな国がありまして、ここは旧ユーゴスラビア連邦の一つ、その最北の豊かな国ですけれども、この国にリュトメル(Ljutomer)という町があります。その町のカロル・グロスマン(Karol Grossmann)という人が西ヨーロッパの方へ旅行に行って、映画の撮影機材を買ってきました。そして、自分の家族を撮影したのです。つまり、ホームムービーの最初と言えるわけです。これには「In the Family Garden(自分の家族の庭で)」(1906)という題名が付いていますが、実は題名なんてものは無いんです。英語ではこの俗称で呼ばれていますけれども、ホームムービーの最初、まさに俗なるものの典型と言えるのではないかと思います。

ちなみに、映画ファンの方もいらっしゃると思いますから豆知識ですけれど、フリッツ・ラングは映画監督になる遥か前の1915年、砲兵隊の下士官だった時にこのグロスマンの家に一時期寄宿をしていました。彼がその頃作った彫塑も残されています。これは映画史にあまり出てこないですけれども、そういうことも知られています。

賎なる映画——映画をそのように呼んではならないかもしれませんけれども——にどんなことがあるかというと、フランスの映画会社ゴーモンの社史によると、映画はこんな風に呼ばれていた時代があるんですね。

ランティエレクトロプラスティクロニモコリセルパントグラフ(Lentielectroplasticronimocoliserpentographe)

何のことかさっぱり分かりませんけれど、映画というものを見せる時、人を呼び込むためにこんな名前を使っていたんです。映画がまさに安っぽい見世物であったという事実をこの言葉が語っています。アルファベットにするとこうなりますが、この言葉の中にはレンズ豆を表す「lenti」、電気を表す「electro」、そして「plastic」−−この場合は合成樹脂という意味での薄膜プラスチック、「croni」は時間、「serpent」は蛇のように細長いとかいった意味、そして記録する装置といった言葉に当たる「graphe」が入っているんです。こうした奇妙な呼び名で映画を呼んでいたという事実もあるわけです。まさに映画の出自というのは、聖なるもの、俗なるもの、賎なるものが混合してその相対性を形づくっていたと言えるのではないでしょうか。

映画史の多様性 → 保存学的定義

多くの人たちはシンプルな作家論、技術論として映画を語りますけれども、ことほど左様に映画史とは極めて多様なものであります。私たちフィルムアーキビスト、あるいはフィルムアーキビストを目指す人たちは、そうした映画史の多様性を整理して、保存学的な定義というものに近付けていく必要があります。

若干難しいことを言っておりますけれども、要は、映画というものを保存学的に考えない限り、その定義がきちんと出来ない限りは、映画の保存対象というものがはっきりしてこないということ、この一点であります。私はそれを、覚えやすいというメリットから「3つのC」という表現を使って説明しています。つまりCで始まる言葉、「コンテンツ content」「キャリア carrier」「コンテキスト context」という要素で映画保存の様々な対象を分類しているということです。

例えば、映画の誕生にどんなものが必要だったのか。ご存知のように、シネマトグラフ・リュミエールという映画の最初の機材の一つは、映写機も現像焼き付け機も撮影機も兼ねていた、こういう機材が合わさっていたわけです。そこには撮影者や映写技師が必要でしたし、上映する暗い部屋が必要でしたし、スクリーンが必要でしたし、椅子が必要でした。

映画というものは、こういったものの総体として誕生したわけです。被写体は「コンテンツ」、乳剤、支持体、パーフォレーションから成り立っている映画用フィルムは「キャリア」、そしてそのコンテンツとキャリアの複合体としての映画を取り巻く様々な「コンテキスト」−−映画はこれらによって成り立っている。ということは、私たちが保存対象とするのはコンテンツであり、キャリアであり、コンテキストである。これらすべてをうまく整理して保存していかなければならないということになります。

私は何十年も映画のことを研究してきましたけれども、それにしても映画を勉強するということ、映画を保存するということは「借り物」だなあということを、いつも痛感します。

例えば、言葉だけを見ましてもそうです。「映画興行」という言葉があるけれども、どうしても映画という言葉を付けなければそれを表すことができない。芸術と呼べばいいのに必ず「映画芸術」と呼ばなければならない。このことにおいても、映画が後から遅れて誕生した芸術であり、様々な先行する言葉を利用することによってしか自らのアイデンティティを確立しにくい芸術であり、メディアであるということが分かるわけです。

技術用語も、撮影と言えばいいのに、照明と言えばいいのに、美術と言えばいいのに、映画撮影、映画照明、映画美術と言わなければならない。私が仕事をしておりますフィルムセンターも美術館の一部ですから、「映画美術」というわかりにくい言葉が存在しています。映画美術というのは、映画の製作におけるプロダクションデザイン、アートディレクションのことを示すわけですけれども、美術館で美術というと、何だか妙に難しいことになってしまうわけです。

映画に関する保存用語も同じです。第一に、保存用語の多くは、実は写真化学から取られたものです。また、博物館で映画を保存するにせよ、改めて映画を付けて「映画博物館」としなければならない。アーカイブも同じです。アーカイブの前にフィルム、ムービングイメージ、メディアといった言葉を付けなければ言葉としてはっきりとした意味を持たないということです。

皆さんが映画史、特に映画理論を勉強すると、1911年頃に発表されたリッチオット・カニュード(Ricciotto Canudo)−−フランスで活躍したイタリア人の理論家ですけれども−−この人の「第七芸術論」というものを学ぶと思います。これについては時間がありませんので詳しくは触れませんけれども、カニュードに従えば、私たちはいつも映画が、過去の、映画以前の芸術の複合によってできているということを意識しながら考えていく必要があるということになります。

私たちはもっと固有な映画研究をしたいわけです。そのためにはどうすればいいか。ヘリテージ技術の重視と広範囲な知の集積を可能にする専門アーカイブを充実させる、これ以外にありません。つまり、フィルムアーカイブこそが映画研究の知の集積場所であり、フィルムアーカイブを充実させること以外に、映画が学問として進歩することはないということです。

皆さんの中には大学に所属する方もいらっしゃると思いますけれども、科学研究費を取ろうと申請する時に、映画という項目はありません。無いのでどこから科学研究費を取るかというと、人文社会系人文学の哲学の美学・美術史というところから映画の研究のための科学研究費を取らなければなりません。あるいは、人文学の中の芸術学の中の芸術学・芸術史・芸術一般というところからお金をいただく必要があるのです。どこにも映画が無いのです。こういうことこそが、映画保存という私たちの究極の目的を進めていくためにも考えていかなければならない基礎的な部分だと思っています。

さて、ここで二つ例を見ましょう。ある意味で、日本は映画保存が大変遅れた国です。遅れてしまった国ですけれども、本当は、なんと第一次世界大戦が始まる前の1911年に、万国フィルム博物館構想なるものがヨーロッパで既に起きているという情報が、日本に伝わっていたのです。関東大震災はこの10年以上後ですし、第二次世界大戦で日本が焼け野原になるのはそのまた後ですけれども、1911年の段階で、実はヨーロッパで映画を文化芸術として、歴史資料として保存しようとする動きがあるのだよ、ということが伝わっていたんですね。

もう一つは、国際フィルムアーカイブ連盟(FIAF)という団体の最初の会合が1939年7月23日から26日までニューヨークで行われたという、アメリカのモーション・ピクチャー・ヘラルド紙の記事です。ドイツの人、イギリスの人、アメリカの人、フランスの人が主要メンバーとして集まって、その前年にできたFIAFという団体についてこれをどうしていくか話し合った。その会議を、建物が新しくなったばかりのニューヨーク近代美術館(MoMA)で開いたということです。その時、フランク・ヘンゼル(Frank Hensel)という人がFIAFの初代の会長*になったわけですけれども、1939年9月1日、このニューヨーク会合のわずか一カ月ちょっと後にナチスドイツがポーランドに侵攻して第二次世界大戦が始まったわけです。フランク・ヘンゼルはナチス・ドイツ側の人でしたから、その意味で、彼がFIAFの最初の会長になったというのは歴史の大変重要なポイントではないでしょうか。もっと重要なのは、この会議にその四大国以外の人たちがオブザーバーとして参加したということです。日本からも代表が行っていました。

*ジョン E. アボットを最初の会長とみなす場合もある。

ということは、つまり、日本は戦前にも映画保存について多くの知識を持っていたし、情報があったし、動きもあったというだけの話でありますが、そのことをここで確認しておきたいと思います。

フィルムアーキビストの頭の中

さて、そんなこんなで今、時代が変わりつつあります。変わりつつある中でフィルムアーカイブで働くフィルムアーキビストたち、あるいはフィルムアーカイブ以外で働くフィルムアーキビストたちは大変困っています。今まで学んできたこととは違うことをどんどん学んでいかなければならない。

その頭の中にはいろんな言葉があります。マイグレーション、マシン・リーダブル、サステイナビリティ、映画芸術科学アカデミーが作っているロングターム・マネジメント・アンド・ストレージ・オブ・デジタル・モーション・ピクチャーなどです。皆さんは、この中でどのくらいの言葉を知っていて、どのような言葉に反応するでしょうか。ISAN(イサン)なんていう言葉も最近よくご覧になるのではないでしょうか。フィルムセンターは相模原分館にフィルムを保管しているわけですから、オフラインのストレージが重要であるということには変わりがありません。デジタル・ジレンマ2とか、著作権問題も難しいですよね。私もわからないことがたくさんあります。ダブリン・コア、デジタル・ソース・マスター、この辺は割合にみなさんご存知かもしれませんが、リソース・ディスクリプション・フレームワーク、オープン・データ、ベンダー・ロック・イン……もう頭の中がごちゃごちゃになりつつあると思います。

その頭の中にはいろんな言葉があります。マイグレーション、マシン・リーダブル、サステイナビリティ、映画芸術科学アカデミーが作っているロングターム・マネジメント・アンド・ストレージ・オブ・デジタル・モーション・ピクチャーなどです。皆さんは、この中でどのくらいの言葉を知っていて、どのような言葉に反応するでしょうか。ISAN(イサン)なんていう言葉も最近よくご覧になるのではないでしょうか。フィルムセンターは相模原分館にフィルムを保管しているわけですから、オフラインのストレージが重要であるということには変わりがありません。デジタル・ジレンマ2とか、著作権問題も難しいですよね。私もわからないことがたくさんあります。ダブリン・コア、デジタル・ソース・マスター、この辺は割合にみなさんご存知かもしれませんが、リソース・ディスクリプション・フレームワーク、オープン・データ、ベンダー・ロック・イン……もう頭の中がごちゃごちゃになりつつあると思います。

産業革命の時代を経て、そこに人間の筋肉を代理するものとして機械の時代が来ました。そしてこれがまさに重要なことですが、今度は脳を代理する第2の機械の時代が来たと言われています。筋肉じゃないんです、脳なんです。脳を代理するセカンド・マシン・エイジ(second machine age)が来たとマカフィ/ブリニョルフソン(Andrew McAfee/Erik Brynjolfsson)は書いています〔『ザ・セカンド・マシン・エイジ』日経BP社 2015〕。なんと難しい時代が来たものでしょうか。Eterna-RDS〔富士フイルムのアーカイブ用フィルム〕は、最終的な解決になるのでしょうか?

まさに私たちは『狩人の夜』のロバート・ミッチャムのように、愛と憎しみを共に感じながら、フィルムアーキビストとしてこれから生きていかなければならないのです。そういう頭の中を考えてみると、フィルムアーキビストは時々こうつぶやくことになります。

「ところで、フィルムアーキビストって何?」

「つまりは、映画の復元って何?」

この二つの問いに答えはあるでしょうか。まあ無いんですけれども、前者についてオーソン・ウェルズは次のように言っています。オーソン・ウェルズほど素晴らしい言葉の人はいないわけです。彼は「市民ケーン」のオリジナルネガが無くなってしまうという事故があった時、次のように言いました

「映画フィルムというものには人格がある。そしてその人格は、自己破滅的なものだ。フィルムアーキビストの仕事というのは、そうしたフィルムが何をするかを前もって予想して悪いことをしないように止めることだ」

後者の問いについて、私のニューヨークの母、アイリーン・バウザー(Eileen Bowser)は、今もお元気ですけれども、私に映画保存というものを考えるヒントを教えてくれた彼女は、次のように言っています。

「映画の復元の主たるゴールというのは、最初に映画が上映された夜、オープニングの夜に観客が見たもの、それに可能な限り近づけること、その努力をすることである」

そして、それはポピュラーなものとは関係が無いとも言っています。例えば、白黒映画をカラーにしたらもっと売れるとか、そんな人気取りなんかする必要は無い。人気取りは商業的な世界に属しているもので、私たちフィルムアーカイブの仕事とは関係が無いということです。

別の言い方をするならば、私たちの興味は歴史家としての興味なのです。私たちがやるべきことというのは、最初のオリジナルな体験、映画の体験というものをできる限り再現することなのです。もちろん私たちは最初の観客ではありません。そのことは十分に知っています。知っていますが私たちが努力すべきこと、それは最初の体験に可能な限り近づけること。さすがアイリーン・バウザーです。いいこと言いますね。

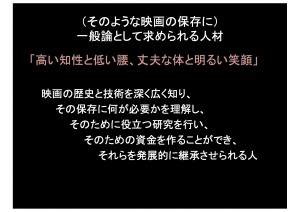

今、求められるフィルム・アービスト像とは?

フィルムアーキビストにはどんな人材が必要なんですか? という問いに簡単に答えるとすれば、

「高い知性と低い腰、丈夫な体と明るい笑顔」

ということになります。つまり、映画などというものとはまったく関係なく、私たちが求めているのはこういう人材であります。大体、頭の良い人は腰が低くありませんし、頭が良くても体の弱い方もいらっしゃいますし、頭が良くって腰も低いんですけれども、どうも笑顔が暗いという人もいます。これを少し別の言い方、映画というものにスペシフィックに関わる言い方に変えていくとしますと、映画の歴史と技術を深く広く知り、その保存に何が必要かを理解し、そのために役立つ研究を行い−−役立たない研究というのはたくさんあるのです−−そのための資金を作ることができ、それらを発展的に継承させられる人、こういう人を私たちは有為の人材と呼ぶわけですが、なかなか難しいですよね。

ということになります。つまり、映画などというものとはまったく関係なく、私たちが求めているのはこういう人材であります。大体、頭の良い人は腰が低くありませんし、頭が良くても体の弱い方もいらっしゃいますし、頭が良くって腰も低いんですけれども、どうも笑顔が暗いという人もいます。これを少し別の言い方、映画というものにスペシフィックに関わる言い方に変えていくとしますと、映画の歴史と技術を深く広く知り、その保存に何が必要かを理解し、そのために役立つ研究を行い−−役立たない研究というのはたくさんあるのです−−そのための資金を作ることができ、それらを発展的に継承させられる人、こういう人を私たちは有為の人材と呼ぶわけですが、なかなか難しいですよね。

高い知性と低い腰なんていい加減なこと言ってないで、今求められるフィルムアーキビスト像とは何かを考えますと、例えば、お金を持ってこないといけないからファンド・レイジングができる人が重要ですね。

それから、現像所で素晴らしいタイミングの仕事をしてきた人、フィルムを手にしてそれを整理してきた人、そういう目の仕事、手の仕事をこれからもきちんと維持すること、これができるということが大事ですよね。

一方で、デジタル時代になると、ジャンルの越境という大きな問題が現れてきます。写真も映画も絵画もみんなジャンルとして同じになってしまいますから、そういう中でこそルーツにきちんと目を向けて専門性を確立する必要があります。キーワードは日本と技術、端的に言えばこの二つだけやればいいんです。というかこの二つを一生懸命やる必要があるのです。話は少し外れますがアメリカでもかつて映画編集の人たちは、日本の和ばさみを使っていました。こういうことは重要なことだと思います。

そして、三つの言語を習得する必要があります。国語と英語と機械言語です。まさに国語のひどい日本人が増えていますけれども、きちんとした国語を身につける必要があります。そして英語をきちんと勉強いたしましょう。そして私には出来ませんけれど、機械言語をきちんと読めるように、書けるようにならなければならない。このことがフィルムアーキビスト像として今後絶対に求められることになります。

ここでお楽しみのために映画史のトリビアを二題。フィルムアーキビストってこういうことにこだわらないとダメですよ、という例を紹介してみましょう。

『羅生門』(1950)は、ポスターを見ても「らしょうもん」とルビがちゃんと書いてあるので、「らしょうもん」に間違いありません。しかしながら、フィルムセンターでは今、加藤泰の特集〔生誕100年 映画監督 加藤泰〕の中で加藤泰が作った『羅生門』の予告編を上映しているのですが、これを見ますとナレーターがこの映画の宣伝の中で「らじょうもん」と2回も言っているのです。1950年の公開の時に「らじょうもん」と言っている。少なくともそれが音声記録として残っている。こういうことをきちんと覚えておくこと、そしてこだわるということ、これが重要なのです。

もう一つは『出征前十二時間』(1943)という、戦争中の大映の作品です。島耕二が監督して、月丘夢路が出ています。私はこの映画を「しゅっせいまえじゅうにじかん」だとずっと思っていましたが、3週間ほど前、シンガポールにいる友人が送ってくれた当時の現地のチラシを見ましたら、「シュッセイゼンジュウニジカン」と書いてあったんですね。シンガポールでは英語で書かれ、それにカタカナも加えられていますれども、こういう資料にこだわるということがフィルムアーキビストとしては重要だということを申し上げておきます。

少し別の表現をしてみるとすれば、求められる人材というのは「絵を横から見ることができる人」と言えるかもしれません。私は美術館に勤めていますので、美術館の中にある絵画の前に行って、それを斜めから見る、横から見るということをします。そうすると、絵画というものが平面的なものではなく、立体的なエンティティ/実体であることを痛感します。ある意味では、コンテンツの最適鑑賞視点を外すということも重要なことではないでしょうか。映画フィルムは3Dの立体の実体としてそこにあり、映画用の薄膜合成樹脂であるということ。これを分かるということもフィルムアーキビストにとって重要なポイントではないかと思います。

ここに31年前に購入した1冊の本があります。小池章太郎の『芸能語源散策』という、今も何度も読み返す素晴らしい本ですけれども、この本がなぜ面白いかというと、歪んでいるからです。なぜ歪んでしまったのでしょうか。紙の上に買った時からビニールのカバーが付けてあります。このビニールが縮んでしまったために、本が歪んでしまいました。この本の中のコンテンツに変化はありません。しかしキャリアが歪んでしまったんです。この歪んだキャリアというものを私たちは常に意識して仕事をしていく必要があります。

ボブ・ギットのこと

私には何人かの尊敬する友人や先輩たちがいます。さっきのアイリーン・バウザーもそうですけれども、最後に、UCLAフィルム&テレビジョン・アーカイブで長らく映画復元に携わったボブ・ギット(Bob Gitt)のことに触れたいと思います。

ボブ・ギットはもともとは文系の人です。理系の人じゃないんです。しかしながら世界の映画復元を二歩も三歩も進めることができました。彼は三色分解のテクニカラーの復元で世界中から高い評価を得た人ですけれども、一方で音の復元についても多くの業績を残しています。すごいのはですね、彼はアメリカに現れたあらゆる音に関する映画技術を説明できるんです。

日本には大変優れた技術者がもう数え切れなくいるわけですけれども、この技術者の人たち、テクノロジストの人たちは優秀でありますから、新しい技術があれば新しい技術を取り扱うんですね。そして、過去の技術については忘れていくのです。あるいは、忘れないことがあってもそれを継承するようなことに仕事として向かうことはできないわけです。

日本の現像所も多分50年前の技術については大丈夫だと思います。しかし、80年前の技術をすべて説明できるかと言うと、そうはいかないんですね。ボブ・ギットのすごいところは、アメリカに残っているあらゆる技術−−この場合は音響ですけれども−−を整理して、仕様書等の残っているものを分析し、保存、復元のために何をすればいいかをチョイスできるような、そういう状態を作ろうとしたのです。

画の方は見ていると、アマチュアでもなんとなくこの画は少し色がおかしいなんてことが言えると思うのですけれど、音というのはそこが難しいのですね。例えば、彼は不可視の音声技術というものを可視化することで、サウンドトラックにはこんな工夫があったんだよ、ということを教えてくれます。

サウンドトラックにはデンシティ/濃淡式と、エリア/面積式がありますね。それぞれ、RCA社とウェスタンエレクトリック社の代表的な光学録音帯には、この二つだけではなくて、数限りない工夫が追加されていたんです。本当にすごいものがあります。

今から見ていただく3分ほどの映像は、日本未公開の『Stars Over Broadway』(ワーナーブラザーズ 1935)のクリップです。画面左側に出てくるサウンドトラックはセリフと同調しています。音は先にいっているわけですから、同調しているということは、嘘ということですね。音を少し遅らせて、ちょうど左側に見えるようにしています。驚くべきことにこのサウンドトラックの中には、エリアとデンシティが混在しているのです。

トーキー化とは、映画が話すようになったものだと皆さんは考えていると思いますが、実際には、音と音楽とセリフが3つ共いっぺんに入ってきたというものなのです。そういう中で、セリフがクリアに聞こえることと、音楽や音がきちんと聞こえるということは、なかなか同時に実現できませんでした。そこで1930年代半ばにはいろいろな技術が使われたんですけれど、この場合は歌を唄うところは基本的にはエリア、セリフのところはデンシティで表現する、そういう工夫をしているものです。

*「Stars Over Broadway」の上映開始

〔同クリップは、UCLAフィルム&テレビジョンアーカイブが教材用に配布している「A Century of Sound: The History of Sound in Motion Pictures II, The Sound of Movies: 1933-1975」の Chapter 7(Disc 2)に収録されています〕

パット・オブライエン演じるブロードウェイのプロデューサー、彼は仕事がうまくいかなくて自殺をしようとしてホテルに来たんですけれども、そこでとても素晴らしい声のボーイに出会う、というシーンです。

これはほんの一例ですけれども、Intercutting とか、Squeeze Tracks と呼ばれる、サウンドトラックを細くして、そのことによってクリアなサウンドを出そうとした試みがあったわけです。こうした工夫が映画のサウンドトラックになされていたということを知っているかいないかというのは、映画の復元にとって大きな要素になろうかと思います。

いずれにしても、日本にも映画技術についてのきちんとしたデータベース作りというものが必要だというのを、いつも私ども痛感しているところであります。そういうわけで若干時間が延びてしまったかと思いますが、今日の私の講演を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

今後のイベント情報

- 12/03

- 動的映像アーキビスト協会(AMIA)会議

- 10/09

- 山形国際ドキュメンタリー映画祭 YIDFF 2025

- 09/08

- 保護中: FIAF倫理規定(改訂版 2025年4月)日本語訳

- 09/08

- 東南アジア太平洋地域視聴覚アーカイブ連合(SEAPAVAA)会議

- 08/16

- 紛争下の被災文化遺産と博物館の保護―スーダン共和国の事例から

映画保存の最新動向やコラムなど情報満載で

お届けする不定期発行メールマガジンです。

メールアドレス 登録はこちらから

関東圏を中心に無声映画上映カレンダーを時々更新しています。

こちらをご覧ください。